Биогазовые установки

Биогазовые установки

Украина мечтает об энергетической независимости. В свете недавних событий, когда в средствах массовой информации не прекращались споры о том, ворует Украина газ у России или нет, представители Верховной Рады призадумались. и решили стать энергетически независимыми. В одном из городов Полтавской области в настоящий момент проводится эксперимент по возведению энергетически независимых фермерских помещений, которые будут отапливаться и освещаться не от сетевого газа и электричества, а с помощью биогазовых установок. Производители биогазовых установок уже заключили контракт на доставку и установку нескольких десятков агрегатов.

Внедрение биогазовой энергетики

На сегодняшний день энергетика на основе биогаза является единственной недорогой альтернативой распространенному природному газу, и если установка солнечных батарей требует немалых затрат при низком коэффициенте полезного действия, а природный газ тоже не отличается особой дешевизной, то биогаз, производимый из любых продуктов отходов жизнедеятельности позволяет получать дешевый газ. Дешевым он считается именно из-за сырья, которым становятся экскременты или бытовые отходы домашних животных или человека. Годовая добыча одной такой установки может составлять до двадцати миллионов кубометров газа и до 300 киловатт электроэнергии.

Распространение биогазовой технологии во все мире стало расти в геометрической прогрессии, это обусловлено, в первую очередь, постоянно повышающимися ценами на природный газ и электричество. Также сыграло свою роль и то, что установки эти являются экологически чистыми, не загрязняющими абсолютно окружающую среду.

Принцип работы установок

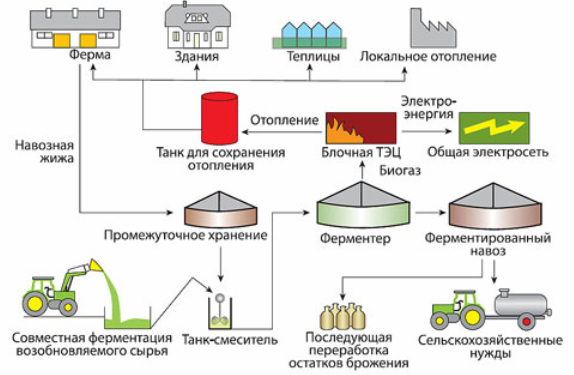

Как утверждают сами производители биогазовых установок, принцип действия новой технологии предельно прост. Во время гниения отходов жизнедеятельности растительного и животного мира в больших объемах выделяется горючий газ — метан. Он собирается и особым способом доводится до нужного состояния. После этого его можно сразу пустить в дело, отапливая помещение, или пустив на топливо электрогенератора, а можно закачать в баллоны и точно также как природный газ, транспортировать на любое расстояние. Для удобства на Украине во время эксперимента проводилась установка и монтаж газгольдеров — особого вида оборудования, позволяющего присоединять сразу несколько газовых баллонов к одной отопительной системе.

На Украине надеются, что полученные в феврале этого года первые положительные результаты станут предвестниками всеобщей биогазификации страны, что позволит в дальнейшем получить полную энергетическую независимость не только от России, но и от других стран, экспортирующих природный газ и нефтепродукты. По словам одного из украинских фермеров-инноваторов Андрия Тищенко, благодаря новому виду отопления и получения электроэнергии его только что отстроенная свиноферма окупится намного быстрее, чем по расчетом бизнес-плана, составленного до того, как появилась возможность проверить инновационные разработки. Как он утверждает, с установкой оборудования он справился своими силами.

Хорошая идея

Производители биогазовых установок проинструктировали его во всем, после чего у него вопросы появились только в то время, когда осталась только установка и монтаж газгольдеров. Идея использовать газы, выделяемые при гниении отходов жизнедеятельности животного и растительного мира сама по себе не нова. Впервые она была применена в России в начале 90-х годов фермером-любителем. В то время постоянно растущие цены на газ в эпоху всеобщей невыплаты зарплаты и последствиями крушения Советского Союза заставляли многих искать компромиссные решения для экономического выживания. В России биоэнергетические установки, к сожалению, пока не получили особого распространения, зато были подхвачены представителями «зеленых», в том числе и гринписовцами как возможность получать экологически чистую тепловую и электрическую энергию без загрязнения окружающей среды, и даже, наоборот, улучшающую экологическую обстановку. Ведь отходами котла, работающего на биотопливе, является не что иное как чистейшее удобрение. После того, как данная система стала на производственные рельсы, у нее появляется все больше и больше поклонников.

О полном отказе от нефти и газа, говорить, конечно, еще не приходится, но плюсом подобного метода является возможность перехода на данный вид биотоплива без переустановки оборудования. Иными словами, вы можете, не тратя времени на переоборудование своего отопительного газового котла, подключить к нему баллон с биотопливом. К сожалению, в России в настоящее время политики заняты больше предвыборной гонкой. А ведь кто знает, возможно, благодаря новому биотопливу, удалось бы поднять сельское хозяйство. Ну что ж, чтобы узнать это, понаблюдаем за Украиной.

Производители биогазовых установок считают, что биогаз — это прекрасная альтернатива. Производители биогазовых установок выпускают данное оборудование разной модификации. Установка и монтаж газгольдеров набирает всё больший размах. Установка и монтаж газгольдеров осуществляется бригадой профессионалов.

Био-газ

Биогаз — газ, получаемый метановым брожением биомассы. Разложение биомассы происходит под воздействием трёх видов бактерий. В цепочке питания последующие бактерии питаются продуктами жизнедеятельности предыдущих. Первый вид — бактерии гидролизные, второй — кислотообразующие, третий — метанообразующие. В производстве биогаза участвуют не только бактерии класса метаногенов, а все три вида.

Содержание

Состав и качество биогаза

50—87 % метана, 13—50 % CO2, незначительные примеси H2 и H2S. После очистки биогаза от СО2 получается биометан. Биометан — полный аналог природного газа, отличие только в происхождении.

Поскольку только метан поставляет энергию из биогаза, целесообразно, для описания качества газа, выхода газа и количества газа все относить к метану, с его нормируемыми показателями. Объем газов зависит от температуры и давления. Высокие температуры приводят к растяжению газа и к уменьшаемому вместе с объемом уровню калорийности и наоборот. Кроме того при возрастании влажности калорийность газа также снижается. Чтобы выходы газа можно было сравнить между собой, необходимо их соотносить с нормальным состоянием (температура 0°C, атмосферное давление 1,01325 bar, относительная влажность газа 0%). В целом данные о производстве газа выражают в литрах (л) или м3 метана на кг oрганического сухого вещества (оСВ), это намного точнее и красноречивее нежели данные в м3 биогаза в м3 свежего субстрата

Сырьё для получения

Перечень органических отходов, пригодных для производства биогаза: навоз, помет, зерновая и меласная послеспиртовая барда, пивная дробина, свекольный жом, фекальные осадки, отходы рыбного и забойного цеха (кровь, жир, кишки, каныга), трава, бытовые отходы, отходы молокозаводов — соленая и сладкая молочная сыворотка, отходы производства биодизеля — технический глицерин от производства биодизеля из рапса, отходы от производства соков — жом фруктовый, ягодный, овощной, виноградная выжимка, водоросли, отходы производства крахмала и патоки — мезга и сироп, отходы переработки картофеля, производства чипсов — очистки, шкурки, гнилые клубни, кофейная пульпа.

Выход биогаза зависит от содержания сухого вещества и вида используемого сырья. Из тонны навоза крупного рогатого скота получается 50—65 м³ биогаза с содержанием метана 60 %, 150—500 м³ биогаза из различных видов растений с содержанием метана до 70%. Максимальное количество биогаза — это 1300 м³ с содержанием метана до 87% — можно получить из жира.

Различают теоретический (физически возможный) и технически-реализуемый выход газа. В 1950-70-х годах технически возможный выход газа составлял всего 20-30% от теоретического. Сегодня применение энзимов, бустеров для искусственной деградации сырья (например, ультразвуковых или жидкостных кавитаторов) и других приспособлений позволяет увеличивать выход биогаза на самой обычно установке с 60% до 95%.

В биогазовых расчётах используется понятие сухого вещества (СВ или английское TS) или сухого остатка (СО). Вода, содержащаяся в биомассе, не даёт газа.

На практике из 1 кг сухого вещества получают от 300 до 500 литров биогаза.

Чтобы посчитать выход биогаза из конкретного сырья, необходимо провести лабораторные испытания или посмотреть справочные данные и определить содержание жиров, белков и углеводов. При определении последних важно узнать процентное содержание быстроразлагаемых (фруктоза, сахар, сахароза, крахмал) и трудноразлагаемых веществ (например, целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин). Определив содержание веществ, можно вычислить выход газа для каждого вещества по отдельности и затем сложить.

Раньше, когда не было науки о биогазе и биогаз ассоциировался с навозом, применяли понятие «животной единицы». Сегодня, когда биогаз научились получать из произвольного органического сырья, это понятие отошло и перестало использоваться.

Кроме отходов биогаз можно производить из специально выращенных энергетических культур, например, из силосной кукурузы или сильфия, а также водорослей. Выход газа может достигать до 500 м³ из 1 тонны.

Свалочный газ — одна из разновидностей биогаза. Получается на свалках из муниципальных бытовых отходов.

История

Человечество научилось использовать биогаз давно. Во 1 тысячелетии до н. э. на территории современной Германии уже существовали примитивные биогазовые установки. Алеманам, населявшим заболоченные земли бассейна Эльбы, чудились Драконы в корягах на болоте. Они полагали, что горючий газ, скапливающийся в ямах на болотах — это дыхание Дракона. Чтобы задобрить Дракона, в болото бросали жертвоприношения и остатки пищи. Люди верили, что Дракон приходит ночью и его дыхание остаётся в ямах. Алеманы додумались шить из кожи тенты, накрывать ими болото, отводить газ по кожанным же трубам к своему жилищу и сжигать его для приготовления пищи. Оно и понятно, ведь сухие дрова найти было трудно, а болотный газ (биогаз) отлично решал эту проблему.

В XVII веке Ян Баптист Ван Гельмонт обнаружил, что разлагающаяся биомасса выделяет воспламеняющиеся газы. Алессандро Вольта в 1776 году пришёл к выводу о существовании зависимости между количеством разлагающейся биомассы и количеством выделяемого газа. В 1808 году сэр Хэмфри Дэви обнаружил метан в биогазе.

Первая задокументированная биогазовая установка была построена в Бомбее, Индия в 1859 году. В 1895 году биогаз применялся в Великобритании для уличного освещения. В 1930 году, с развитием микробиологии, были обнаружены бактерии, участвующие в процессе производства биогаза.

Экология

Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу. Метан оказывает влияние на парниковый эффект в 21 раз более сильное, чем СО2, и находится в атмосфере 12 лет. Захват метана — лучший краткосрочный способ предотвращения глобального потепления.

Переработанный навоз, барда и другие отходы применяются в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Это позволяет снизить применение химических удобрений, сокращается нагрузка на грунтовые воды.

Производство

Существуют промышленные и кустарные установки. Промышленные установки отличаются от кустарных наличием механизации, систем подогрева, гомогенизации, автоматики. Наиболее распространённый промышленный метод — анаэробное сбраживание в метантенках.

Хорошая биогазовая установка должна иметь необходимые части:

- Емкость гомогенизации

- Загрузчик твердого (жидкого)сырья

- Реактор

- Мешалки

- Система смешивания воды и отопления

- Газовая система

- Насосная станция

- Сепаратор

- Приборы контроля

- КИПиА с визуализацией

- Система безопасности

Принцип работы установки

Отходы периодически подаются с помощью насосной станции или загрузчика в реактор. Реактор представляет собой подогреваемый и утепленный железобетонный резервуар оборудованный миксерами. В реакторе живут полезные бактерии, которые питаются отходами. Продуктом жизнедеятельности бактерий является биогаз. Для поддержания жизни бактерий требуется подача корма — отходов, подогрев до 35 °С и периодическое перемешивание. Образующийся биогаз скапливается в хранилище (газгольдере), затем проходит систему очистки и подается к потребителям (котел или электрогенератор). Реактор работает без доступа воздуха, герметичен и неопасен.

Для сбраживания некоторых видов сырья в чистом виде требуется особая двухстадийная технология. Например, птичий помет, спиртовая барда не перерабатываются в биогаз в обычном реакторе. Для переработки такого сырья необходим дополнительно реактор гидролиза. Такой реактор позволяет контролировать уровень кислотности, таким образом бактерии не погибают из-за повышения содержания кислот или щелочей.

Факторы, влияющие на процесс брожения

- Температура

- Влажность среды

- Уровень рН

- Соотношение C : N : P

- Площадь поверхности частиц сырья

- Частота подачи субстрата

- Замедляющие вещества

- Стимулирующие добавки

Температура

Метановые бактерии проявляют свою жизнедеятельность в пределах температуры 0-70ºС. Если температура выше они начинают гибнуть, за исключением нескольких штаммов, которые могут жить при температуре среды до 90ºС. При минусовой температуре они выживают, но прекращают свою жизнедеятельность. В литературе как нижнюю границу температуры указывают 3-4ºС.

Площадь поверхности частиц сырья

Принципиальным является, что чем меньше частички субстрата, тем лучше. Чем больше площадь взаимодействия для бактерий и чем более волокнистый субстрат, тем легче и быстрее бактериям разлагать субстрат. Кроме того, его проще перемешивать, смешивать и подогревать без образования плавающей корки или осадка. Измельченное сырье имеет влияние на количество произведенного газа через длительность периода брожения. Чем короче период брожения, тем лучше должен быть измельчен материал.

При достаточно длительном периоде брожения количество выработанного газа снова увеличится. При использовании измельченного зерна этого уже удалось достичь через 15 дней.

Применение

Биогаз используют в качестве топлива для производства: электроэнергии, тепла или пара, или в качестве автомобильного топлива.

Биогазовые установки могут устанавливаться как очистные сооружения на фермах, птицефабриках, спиртовых заводах, сахарных заводах, мясокомбинатах. Биогазовая установка может заменить ветеринарно-санитарный завод, т. е. падаль может утилизироваться в биогаз вместо производства мясо-костной муки.

Среди промышленно развитых стран ведущее место в производстве и использовании биогаза по относительным показателям принадлежит Дании — биогаз занимает до 18 % в её общем энергобалансе. По абсолютным показателям по количеству средних и крупных установок ведущее место занимает Германия — 8000 тыс. шт. В Западной Европе не менее половины всех птицеферм отапливаются биогазом.

Развивающиеся страны

В Индии, Вьетнаме, Непале и других странах строят малые (односемейные) биогазовые установки. Получаемый в них газ используется для приготовления пищи.

Больше всего малых биогазовых установок находится в Китае — более 10 млн (на конец 1990-х). Они производят около 7 млрд м³ биогаза в год, что обеспечивает топливом примерно 60 млн крестьян. В конце 2006 года в Китае действовало уже около 18 млн биогазовых установок. Их применение позволяет заменить 10,9 млн тонн условного топлива.

В Индии с 1981 года до 2006 года было установлено 3,8 млн малых биогазовых установок.

В Непале существует программа поддержки развития биогазовой энергетики, благодаря которой в сельской местности к концу 2006 года было создано более 100 тысяч малых биогазовых установок.

Автомобильный транспорт

Volvo и Швейцарии: Берн, Базель, Женева, Люцерн и Лозанна. По прогнозам Швейцарской Ассоциации Газовой Индустрии к 2010 году 10 % автотранспорта Швейцарии будет работать на биогазе.

Муниципалитет Осло в начале 2009 года перевёл на биогаз 80 городских автобусов. Стоимость биогаза составляет €0,4 — €0,5 за литр в бензиновом эквиваленте. При успешном завершении испытний на биогаз будут переведены 400 автобусов [1] .

Потенциал

Россия ежегодно накапливает до 300 млн т в сухом эквиваленте органических отходов: 250 млн т в сельскохозяйственном производстве, 50 млн т в виде бытового мусора. Эти отходы могут быть сырьём для производства биогаза. Потенциальный объём ежегодно получаемого биогаза может составить 90 млрд м³.

В США выращивается около 8,5 миллионов коров. Биогаза, получаемого из их навоза, будет достаточно для обеспечения топливом 1 миллиона автомобилей [2] .

Потенциал биогазовой индустрии Германии оценивается в 100 миллиардов кВт·ч энергии к 2030 году, что будет составлять около 10% от потребляемой страной энергии [3] .

Media Review

Как уральский стартап превращает отходы в энергию и почему в России для него нет рынка

«Съездите на любую большую ферму — там творится ад. Владельцы могут получать миллионы из отходов, но не верят в это». История компании «Биоэнергия» на DK.RU

В 2012 г., проезжая в очередной раз мимо птицефабрики, молодой ученый из Екатеринбурга Александр Смотрицкий задумался о природе странного запаха, который стоит в этом районе. Возникает он из-за того, что у предприятия скапливаются отходы. Почему бы не отправить их на переработку? Они же представляют определенную ценность.

Есть система, которую использует весь мир, — биогазовая установка. Этакая герметичная бочка, куда можно закинуть весь птичий помет или другие органические отходы. Переработать, получить удобрение и биогаз, состоящий на 50-70% из метана (который можно использовать для выработки тепла и электричества) и углекислого газа.

В Европе еще с начала 2000-х построено порядка 10 тыс. биогазовых установок, превращающих тонну сырья в 50 кубометров биогаза. Однако в России эта технология не распространена. Применять ее дорого из-за слишком длительной и неполной переработки сырья (брожение может достигать 90 дней) и необходимости строительства объемной конструкции. Как эту ситуацию исправить?

На пару с отцом в свободное время начали искать решение, экспериментируя в домашней лаборатории. Через год у Смотрицких был готов прототип модуля, который предполагалось устанавливать на вход биогазовой установки, увеличивая эффективность ее работы и сокращая затраты. Еще через год — результаты испытаний на трех российских и одной чешской установках, участие в десятках международных мероприятий, резидентство в Сколково и инвестиции венчурного фонда. Еще через два года — выход на рынок США, а в 2017 г. — на рынки России, Великобритании, Южной Кореи и Казахстана.

Александр Смотрицкий, генеральный директор компании «Биоэнергия», рассказал DK.RU о тернистом пути стартапера, секретах переработки отходов и о том, почему на зарубежных рынках продукт из Екатеринбурга оказался более востребован, чем в России.

Принцип работы биогазовой установки

ООО «Биоэнергия» Александр и Андрей Смотрицкие зарегистрировали в 2014 г. Александр после окончания УГТУ-УПИ занимался экспериментальной теплофизикой. Ездил на конференции, рассказывал о своих исследованиях в научных статьях, но до реального внедрения дело доходило редко. Бывали исключения — молодые ученые, к примеру, разрабатывали средства мониторинга для производства противовирусного препарата «Триазавирин».

Андрей, отец Александра, — опытный инженер. Он, например, разработал автоматизированную систему подготовки концентрата раствора для искусственной почки при гемодиализе, которой пользуются многие больницы; изготовил и запустил систему прецизионного приготовления электролита для тюменского производителя аккумуляторов.

Задумавшись о переработке органических отходов, Смотрицкие изучили мировой опыт и выделили проблемные участки существующей технологии. Выяснилось, что длительный период брожения в биогазовых установках (БГУ) объясняется тем, что сырье в реактор подается практически без подготовки — микроорганизмам сложно переработать большие куски субстрата. Вторая проблема — следствие первой: из-за длительной переработки требуется строить большие и дорогостоящие реакторы для БГУ. В-третьих, на выходе она дает жидкое удобрение — в нем 90% воды и только 10% ценных компонентов. Его трудно хранить и дорого транспортировать.

В домашней лаборатории отец и сын собрали аппарат, который готовил отходы к переработке, а на выходе разделял субстрат на воду и удобрение. Тестировали его на разном сырье, а когда поняли, что это действительно работает, отправились в Оренбург — запустили пилотный проект на биогазовой установке.

Первый прототип устройства

Решение

Смотрицкие придумали модуль, который можно устанавливать на вход БГУ и модифицировать ее работу — почти вдвое ускорять процесс переработки и увеличивать выход биогаза. Назвали WiseSoil.

Имеется в виду, что результатом переработки становится качественная, особенная, интеллектуальная почва — насыщенная тем самым сухим удобрением с большим содержанием гуминовых соединений, с которого началась вся концепция, — поясняют в «Биоэнергии».

Технологии, по-другому решающие ту же задачу, в мире уже существовали — основные конкуренты маленького екатеринбургского стартапа — гиганты вроде американской DuPont, немецких Lehmann Maschinenbau и Hielscher. Однако все они используют один, максимум два типа воздействия при подготовке отходов.

«Исходное сырье (субстрат) поступает на вход биогазового реактора, там стоит наш модуль, — описывает принцип WiseSoil Александр. — В субстрате есть ценные компоненты, но они окружены стенкой — лигнином, который мешает бактериям добраться до части питательных веществ. Поэтому структуру сырья необходимо изменить. Отличие нашей разработки в том, что мы используем комплексную подготовку — не просто измельчаем биомассу, а подвергаем гидродинамическому воздействию, убираем кислород — это полезно, потому что он только мешает бактериям. Второй этап — насыщение микропузырьками. Это позволяет сырью лучше перемешиваться — когда заливается новая порция, микропузырьки быстро разносят ее по всему реактору, и бактерии получают «пищу» быстрее и равномернее. Затем такие же микропузырьки поднимают сухие включения наверх, а вода остается внизу. Получившееся сухое удобрение, в котором остаются микроэлементы и гуминовые соединения, можно собирать в мешки и везти на поля, а воду использовать повторно как техническую».

При этом в процессе всей переработки постоянно выделяется биогаз, он обеспечивает энергией работу самой установки и дает излишки.

В Германии эти остатки продают электросетевым компаниям. В Северной Европе используют в качестве топлива — удаляют из биогаза СО2, а оставшийся метан сжимают и превращают в жидкость. В России биогаз также можно использовать в качестве топлива либо увеличивать мощности электроэнергии в отдаленных районах, — рассказывают в «Биоэнергии».

Инвестиции

На вопрос, сколько денег ушло на первые исследования, Смотрицкие отвечают — кто ж считал? Загорелись идеей и занимались ею несколько лет в любую свободную минуту. Для промышленного решения своими силами уже было не обойтись.

В 2013 г. екатеринбуржцы представили свою технологию крупнейшему стартап-сообществу в США CleanTechOpen, где участвуют проекты, ориентированные на «чистый бизнес» — позволяющие очистить воздух, воду и почву. Результатом стала поддержка американских консультантов в области финансов и развития био-технологий, которой Смотрицкие пользуются до сих пор.

В 2014-м победили в конкурсе Green Innovation Competition в Финляндии и вошли в число 10 лучших стартапов трека CleanTech акселератора GenerationS-2014. Стали резидентами Сколково, подали первые заявки на патенты (сегодня решение защищено тремя патентами РФ, международной патентной заявкой, а также патентами в странах ЕС и США), создали команду, которая может масштабировать бизнес, и подошли к привлечению сторонних инвестиций. В декабре 2014 г. фонд РВК в обмен на долю в компании вложил в проект 20 млн руб. Благодаря этим средствам «Биоэнергия» разработала модельный ряд коммерческого промышленного продукта, сейчас работает над модулем более серьезной производительности для крупных биогазовых комплексов (сборочную площадку планируют перенести в технопарк «Университетский»).

Говоря о поддержке начинающих предпринимателей в России, стартаперы отмечают — она действительно работает, но не всегда адекватно.

«Мы получили грант от фонда Бортника и без проблем сдали технический отчет. Но для любого изменения сметы требуется согласование финансового департамента и очень много бумажной работы. То есть отчитаться о расходовании средств — гораздо труднее, чем о сути выполненной работы. Другое дело — грантовые инструменты от фонда Сколково. Если Сколково дает какую-то поддержку или мы, как резиденты, отчитываемся, то заполняем стандартную форму на сайте. Или, допустим, патентные заявки мы подаем с привлечением их поверенных. Это коммерческая услуга и стоит дороже, чем в Екатеринбурге, но мы уверены в ее качестве. Нас приглашают на мероприятия, которые организуют РВК, Сколково и ТПП. Поддерживают, как могут», — рассказывает Александр Смотрицкий.

Рынок сбыта

К первой продаже модуля WiseSoil «Биоэнергия» пришла в 2016 г. Покупателем стало предприятие по производству спирта из кукурузного зерна в Канзасе (США). Для Смотрицких такое непрофильное применение оказалось неожиданностью. На них вышел руководитель завода, заинтересованный в повышении эффективности производства, и весь процесс от согласования до инсталляции модуля в Америке занял три месяца. Такая скорость — скорее исключение.

Все сомневаются, как это будет работать у них. Основной барьер — потрогать, посмотреть. И это фактор, затягивающий процесс инсталляции. К примеру, пилотный проект в Чехии занял у нас год! Когда делаешь что-нибудь софтовое, это гораздо проще протестировать. Допустим, мы считаем, что людям нужно приложение, в котором вы покупаете котиков за криптовалюту. И нужно доказать, что оно «выстрелит». Это делается за неделю — легко рекламируется и доводится до потребителя. В нашем случае ситуация такая, что нужно выявить проблему, спроектировать оборудование, решающее эту проблему, изготовить и доставить потребителю. Все оказалось дольше, чем ожидалось, — говорит Александр.

В 2017 г. продажи в штуках выросли в 15 раз — модули WiseSoil купили предприятия из Южной Кореи, Великобритании, Финляндии, Казахстана и России.

Пул потенциальных клиентов екатеринбургского стартапа в России — это птицефабрики, свинокомплексы, фермы, водоканалы. С помощью WiseSoil перерабатывать можно и твердые бытовые отходы, однако большого потенциала разработчики в них не видят.

«Наша основная мотивация — конвертация отходов во что-то полезное. У ТБО есть органическая фракция, которая нас интересует, но это очень небольшая доля. Гораздо больший объем представляют, например, иловые стоки Водоканала, отходы пищевой промышленности или сельского хозяйства. Съездите на любую свиноферму — там творится ад: отходы выливают в лагуны, и запах разносится по всей округе. Свинокомплекс на 10 тыс. голов производит в среднем 36 тыс. т отходов в год. Это гигантское количество. Что с ними делать? Только перерабатывать. Мы общались с владельцами таких предприятий, из отходов они могут получать дохода до 70 млн руб. в год, но обычно, говорят — сделайте нам модельную биогазовую установку за свой счет, а мы посмотрим. Люди в России относятся с недоверием к тому, что отходы можно перерабатывать», — считают в «Биоэнергии».

С уральскими компаниями сотрудничества пока не случилось. Вроде бы и есть интерес со стороны предприятий, но то руководители поменяются, а то и вовсе окажутся в СИЗО, как было с гендиректором МУП «Водоканал».

Мы пытались познакомить наши предприятия с возможностями чешских коллег. В частности, организовали встречу на Водоканале. Чехи предлагали очень дешево использовать отработанную ими технологию утилизации ила. Продолжения по ряду причин не получилось (то руководитель попал в СИЗО, то появились надежды на решение проблемы своими силами). В итоге они сюда не зашли, но мы запустили в Чехии свой пилотный проект, — вспоминает Александр.

Особенность еще и в том, что в нашей стране БГУ, на которые нацелена технология «Биоэнергии», практически нет. Поэтому российский рынок в компании не рассматривают как профильный. Тем неожиданнее стал интерес со стороны фермеров, которые хотели бы использовать WiseSoil для подготовки… корма для коров.

Мы не планировали такое использование, но оказалось, что это одно из возможных направлений — не сильно перспективное, но раз люди интересуются, то почему бы нет. Взяли часть нашей системы, которая занимается измельчением и превращает продукты из ржи в сахара, которые добавляют в корм. Это у нас охотно покупают ребята из Казани, — рассказывают в компании.

Еще одним стоп-фактором для развития технологии в России является ее стоимость.

«В среднем промышленное решение для европейской биогазовой установки, которая перерабатывает около 10 кубометров отходов в час, у нас стоит 30-40 тыс. евро. Немецкая система подготовки обойдется в сумму порядка 200 тыс. евро. А так как биогазовых установок, на которые ориентирован наш продукт, в России практически нет, их нужно приобретать отдельно. Допустим, у европейских поставщиков установка будет стоить порядка 1 млрд руб. Есть российский «СельхозБиоГаз», который делает это раз в 10 дешевле. Но пока у них очень мало инсталляций, потому что спрос ограничен недоверием», — добавляют разработчики.

Пилотный проект в Чехии (на фоне реактора биогазовой установки)

Планы

Сегодня команда «Биоэнергии» выросла до пяти человек — в нее вошли микробиолог и технические сотрудники, плюс появились представители в Чехии и США. Разработка и производство осуществляются на территории Уральского региона из российских компонентов. Правда, выйдя на серийное производство, в компании задумались о том, чтобы простые детали заказывать в Китае — это обойдется вдвое дешевле.

В 2017 г. «Биоэнергия» прошла точку безубыточности, планирует реинвестировать прибыль в развитие своего продукта и быть ближе к основным потребителям — открывать офис и сборочную площадку в Европе. Затраты на такое масштабирование стартаперы оценивают минимум в 70 тыс. евро и размышляют, обойтись ли своими силами либо привлечь профильных инвесторов, которые проявляют интерес к их технологии.

Думаю, минимальный вариант мы и так сделаем, но чтобы сделать это быстро и масштабно, самый правильный следующий шаг — ставить систему на полгода бесплатно, чтобы потребитель убедился в ее эффективности. И после этого начинать продажи. Второй вариант требует больше инвестиций. Европейский рынок довольно серьезный — порядка 10 тыс. биогазовых установок. Но у самых крутых наших конкурентов — около 100 инсталляций. Весь рынок они еще не охватили, поэтому место есть для всех, — рассуждает Александр Смотрицкий.

Он уверен — руководители российских предприятий скоро придут к пониманию, что переработка отходов — это не только полезно, но и выгодно. Пока же ученые с горящими глазами работают в режиме овертайм, веря в технологии чистого бизнеса и запуская первый проект переработки полного цикла. Правда, в Финляндии, а не в России.

Мусорные брожения

Выработка энергии из отходов — экологичная и экономически оправданная мера, которая не получила широкого распространения в России. Бизнес объясняет это отсутствием господдержки.

Генерация энергии за счет переработки отходов является нормой для Европы, причем уже давно. Например, в Швеции действует национальная программа получения электроэнергии из отходов: за счет «отходной» энергии снабжаются электричеством около 250 тыс. домов. Таким образом, отходы на 20% обеспечивают работу системы централизованного теплоснабжения страны. Более того, Швеция уже столкнулась с проблемой нехватки собственного мусора для последующей переработки. Теперь страна закупает ежегодно до 800 тыс. тонн мусора, преимущественно в Норвегии. Швеция рассматривает возможность закупки отходов в Болгарии, Румынии и Италии.

Для финнов использование мусора для выработки энергии тоже уже давно стало обычной практикой. В Финляндии создаются специальные полигоны, площадью не менее 60 га, на которые свозят весь мусор. С помощью одного такого полигона отапливается свыше 10 тыс. квартир в Хельсинки.

Энергия за счет переработки мусора получается таким образом: во время брожения отходы выделяют метан, который откачивается специальными насосами. Затем по трубам газ поступает в котельную, где и перерабатывается. Биологические отходы, а также бумага, металл и стекло становятся вторичным сырьем. Энергетические отходы, в особенности пластик, перерабатываются на электростанциях в газ, который хранится в качестве запасного во время зимних холодов.

Чтобы ускорить процесс получения газа, мусор на полигоне укладывается слоями, каждый из которых накрывают специальной пленкой — это ускоряет процесс брожения и выделения газа.

В будущем Финляндия планирует получать большую часть энергии за счет переработки мусора, а к 2016 году финны собираются использовать 80% мусора в качестве вторичного сырья. Исходя из подобной госполитики, на работу каждого полигона в Финляндии из бюджета выделяется €80 млн.

Местный опыт

Пока в Петербурге и Ленинградской области выработка энергии из отходов не считается естественным положением дел и используется далеко не повсеместно. Скорее исключением является проект ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по переработке накопленного осадка.

Сегодня в Петербурге работают три завода по сжиганию осадка «Водоканала»: на Центральной станции аэрации (с 1997 года), на Юго-Западных очистных сооружениях и на Северной станции аэрации (оба — с 2007 года). Кроме главной своей задачи — утилизации осадка, образующегося при очистке сточных вод, заводы вырабатывают энергию как побочный продукт. «Все три завода вырабатывают тепловую энергию, которую «Водоканал» использует для отопления объектов, расположенных на очистных сооружениях, а также на прилегающих территориях. А заводы на Юго-Западных очистных сооружениях и Северной станции аэрации еще вырабатывают и небольшое количество электроэнергии, которую «Водоканал» использует для своих нужд, снижая тем самым потребности в покупной электроэнергии», — рассказывает Наталья Ипатова, директор департамента информации и общественных связей «Водоканала».

На северном полигоне «Водоканала» переработка осадка производится прямо на месте, процесс основан на использовании технологии геотубирования (геотубы — это специальные емкости, где осадок проходит обработку различными реагентами). В результате такой обработки образуется субстрат, который не имеет запаха и который можно использовать для производства техногрунта, используемого, например, для железнодорожных насыпей.

На полигоне «Северный», площадь которого составляет 83 га, скопилось около 2 млн куб. м осадков. К началу 2012 года с помощью этой технологии было переработано уже 12% от общего объема осадка. Завершить этот проект на полигоне «Северный» планируется к 2017 году. Переработка 1 куб. м осадков стоит 300 рублей.

В «Водоканале» обещают, что в будущем осадки, складируемые на южном полигоне, также будут переработаны.

Помимо этого петербургский «Водоканал» планирует создать альтернативный источник энергии для получения биогаза для собственных нужд: для этого предприятие собирается установить в своем комплексе обработки осадка на Центральной станции аэрации оборудование для получения биогаза с уровнем содержания метана 70%. Этот газ можно будет использовать в качестве топлива на мини-электростанциях.

По данным представителя «Водоканала», биогазовая генерация может покрыть около половины потребностей в электричестве Центральной станции аэрации — около 70 млн кВт ч в год.

Весной 2012 года стоимость биогазовой установки оценивалась «Водоканалом» в 1,7 млрд рублей. Чтобы запустить проект на Центральной станции, ее необходимо реконструировать, на что требуется еще 1,5-2 млрд рублей. В случае успешной эксплуатации биогазовой установки на Центральной станции аэрации аналогичное оборудование планировалось использовать и на Северной станции аэрации.

«»Водоканал» по-прежнему заинтересован в реализации проектов, связанных с максимальным использованием энергетического потенциала осадка сточных вод, однако сейчас сроки осуществления таких проектов сдвинуты — в связи с тем, что было принято решение сосредоточиться на других задачах», — говорит Наталья Ипатова.

С этого года «Водоканал» занимается строительством и эксплуатацией стационарных снегоплавильных пунктов, принцип действия которых основан на использовании тепла сточных вод. «На стационарных снегоплавильных пунктах снег растапливается за счет того, что в снегоплавильные камеры подается сточная вода, которая даже зимой теплая — ее температура составляет 14-18°C. Дополнительных источников энергии этот процесс не требует: на стационарных снегоплавильных пунктах электроэнергия расходуется только на обеспечение работы специальных дробилок, где измельчается привезенный снег», — рассказывает госпожа Липатова о следующем «энергетическом» проекте предприятия.

Сегодня в Петербурге уже работают шесть стационарных снегоплавильных пунктов, до конца года будет запущен еще один. Суммарная производительность всех семи стационарных снегоплавильных пунктов — 42 тыс. куб. м стоков в сутки. Планируется, что в 2013 году будет продолжено строительство подобных сооружений.

Биогаз в любой сфере

Биогаз как продукт брожения биомассы может перерабатываться в газовых котлах в тепловую энергию, а в когенерационных установках — в электрическую. Биогазовые установки можно использовать для переработки любых отходов: в спиртовой промышленности — для переработки барды (отход производства этилового спирта), отходов очистных сооружений и в сельском хозяйстве. «В сельском хозяйстве использовать это оборудование нужно обязательно: на выходе получаются бесплатные удобрения, которые в 50-100 раз эффективнее обычного навоза. Урожайность при этом повышается на 30-40 процентов», — уверяет Владимир Кононов, директор ООО «Биос плюс» (занимается проектированием и производством биореакторов).

Чтобы навоз можно было использовать в качестве удобрения, он должен отлежаться в течение одного-двух лет, иначе содержащиеся в нем семена сорных растений смогут прорасти. В биореакторе брожение биомассы происходит за 12-20 суток, после чего продукты переработки уже можно использовать в качестве удобрения.

Найти поставщика биогазовых установок не так уж сложно: их достаточно как в России, так и за рубежом, в основном в Западной Европе и в Китае.

Однако господин Кононов отмечает принципиальную разницу между оборудованием. «Наш биореактор трубчатого типа, то есть процесс брожения в нем идет последовательно, а в зарубежных — параллельно. Дело в том, что в процессе брожения участвует не один тип бактерий, они работают последовательно — готовят материал для следующего этапа брожения как на заводском конвейере. В результате в реакторах трубчатого типа исключена возможность перемешивания готовых удобрений с еще не переработанными отходами», — рассказывает Владимир Кононов. Таким образом, снижается риск присутствия патогенной микрофлоры и исключается проникновение семян сорняковых растений в конечный продукт переработки. Господин Кононов напоминает о вспышке болезней, вызванных кишечной палочкой в Европе, которая была спровоцирована попаданием неперебродившей массы в готовые удобрения.

По оценке Владимира Кононова, каждый кубометр мощности биореактора стоит около 100 тыс. рублей. Биогазовая установка мощностью 100 кубометров стоимостью 10 млн рублей на выходе дает 5 тонн биоудобрений в сутки. Из одной тонны навоза вырабатывается 60 кубометров биогаза, которого хватает для выработки 2 кВт энергии.

Несмотря на очевидную выгодность переработки отходов для генерации энергии, в России подобные технологии используются неактивно. Специалисты объясняют это дороговизной оборудования при отсутствии государственной поддержки. «В Евросоюзе 50 процентов расходов на установку оборудования, позволяющего перерабатывать отходы, компенсирует государство. Помимо этого, европейские государства покупают вырабатываемую предприятиями переработанную «зеленую» энергию в два раза дороже», — поясняет господин Кононов.

Генерация электроэнергии на биогазе, которая в 1,5 раза дороже газовой, не получила широкого распространения в России, из-за отсутствия государственных дотаций, считает Константин Трифонов, советник гендиректора компании «Тэтра электрик».

Представитель одного из сельхозпредприятий Ленинградской области сообщил BG, что его компания рассматривает возможность приобретения биогазовой установки, однако пока не может найти приемлемое соотношение цены и качества. «Если бы у нас была поддержка государства, мы бы давно перешли на это оборудование. Пока создается ощущение, что наших чиновников не волнует вопрос экологии. А мы и так обременены слишком большим числом обязательств и платежей, чтобы могли сами купить биореакторы», — говорит собеседник издания.

Экологи считают, что использование биогазовых установок снижает объем выбросов продуктов гниения биомассы в атмосферу земли. «Метан как продукт жизнедеятельности фауны наносит ущерб экологии планеты, поскольку парниковая активность метана почти в 21 раз выше, чем у углекислого газа. Анализ пузырьков воздуха во льдах свидетельствует о том, что сейчас в атмосфере Земли больше метана, чем в любое время за последние 400 тыс. лет», — говорят представитель одной из экологических организаций. По наблюдениям специалистов, использование газа для выработки энергии по сравнению с углем сокращает выброс углекислого газа и двуокиси серы в атмосферу на 10%, оксида азота — на 5%, долю сажи и пыли более чем на 40%.